“女人”走进“咖啡馆”:从钻木取火到慢慢阴干

——从翟永明诗歌风格的转变谈开去

可能是一种被大多数人称作缘分的东西作祟,当我今年秋天在北京城里游来荡去的时候,我遇到了也从四川逃逸出来的翟永明——看上去比当代文学史书上那张酷酷的照片要温和的多。就在风沙四起的北京的秋天,我怀着对一个激进女权主义前辈的景仰怯怯地和她谈我对下面会提到的《女人》组诗粗野的理解。

她说:那是年轻时写的,回头给你发点后来的东西吧。于是我看到了今天会提及的另一些风格的诗,诸如《咖啡馆之歌》《潜水艇的悲伤》《午夜的判断》《周末与几位忙人共饮》,等等。

如果语言风格的转向能够透露文字背后创作意识的流变,可以作为前提接受的话,从普拉斯似的“独白体“向“叙事体”的转变,从一种情绪的激昂走向另一种平板的白描,表面上看来并很可能即代表了女权话语的势微,九十年代女性文学在创作姿态的一种败退。

那么,一向自知极不够女权标准的我也就由此在心理上略微有了些斗胆的安慰,敢对这个敏感话题指手划脚一番了。为了行文的严谨,请允许我先将“女性文学”这个存疑的名词用括号括起来,而代之以饶舌的“女性作者的创作”一词,以消除长久以来积存其间并散布于语境之中的种种毒素。

下面我将以翟永明前后期的《女人》和《咖啡馆之歌》为例,试从对诗歌语言的考察入手,寻找背后些微有关“女性主义”的微言大义。这个过程必定艰难无比,毕竟无谓的争论已经太多,而或许前提已出了问题,或许“女性文学”的真正未来就在于抛开自身命名,进入悬置的那一天,如同艾略特在文论“Tradition And Individual Talent”中所说的那样,“在自我的牺牲中实现自我的完成”,

苦难没有认清,爱亦没有学成……

——里尔克

苦难:战争化了的两性差异;当下被遮蔽了的人类共同的艺术困境

爱:对自身,对男性,对人类未来的理解和认同

我用这句诗来概括翟永明前期以《女人》为代表的一种女性作者的创作,换言之也就是徐坤女士在论著《双调夜行船》中所总结的那种从80年代到90年代看上去似乎越来越理想乐观的女性写作的主流,那种被预言必将“从边缘走向中心,前景明丽而绚烂”的女性创作。①

忆苦思甜,大家都沉浸在一片释然的欣喜中,娜拉走后怎样,对于90年代而言,似乎已是一个假问题了。女性获得了平等的社会空间,获得了自由与自主的权利,伍尔夫所谓“一间自己的屋子”被90年代女性们幸运地拥有了。而这些正是源自80年代翟永明们对女性意识的举步维艰的抗争,而今终于迎来艳阳天——女人们获得了独立的女性视角与女性话语,能表达独特的女性经验了。

在我看来,翟永明激情的诗句完全有资格充当这场话语权争夺战的急先锋,然而,若将她的诗歌放置于这种高蹈的背景之下,从另种阅读体验而言,或许是有些不相称的。

84年的《女人》组诗中有两首我觉得可以并置起来阅读,一是作为其“独白体”语言风格典范的《独白》;二是她个人最为满意,一气呵成的《母亲》:

“我,一个狂想,充满深渊的魅力/偶然被你诞生。泥土和天空/二者合一,你把我叫做女人/并强化了我的身体”(《独白》)

“听到这世界的声音,你让我生下来,/你让我与不幸构成/这世界可怕的双胞胎。多少年来,/我已记不得今夜的哭声” (《母亲》)

诗人在这里非常有趣地为我们描述了两个“创世纪”的图景,姑且称为:父亲场景和母亲场景。

作为女人的“我”在《独白》中是“你”的创造,“你”可以理解为宗教意义上的“上帝”形象,然而这个“上帝”却是有明确性别指向的,是男性化,或父性化的。作为被创造被书写的“我”,对这种关系充满爱恨交织,不断勾勒又不断裂解的感情:

一方面,“但在你的面前,我的姿态就是一种惨败”,然而又“当你走时,我的痛苦/要把我的心从口中呕出/用爱杀死你,这是谁的禁忌?/太阳为全世界升起!我只为了你/以最仇恨的方式贯注你全身/从脚至顶,我有我的方式” (《独白》);

《母亲》虽是完全异样的母女关系的展现,感情却是一样的错综奔突:

“我”和“母亲”既是一体的爱的联结,面对已然对立而残酷的男性世界的相依为命,甚或是女人间的同盟或密谋——

“你是我的母亲,我甚至是你的血液在黎明前流出的/血泊中使你惊讶地看到你自己,你使我醒来”“在你的怀抱之中,我曾露出谜底似的笑容,/有谁知道/你让我以童贞方式领悟一切,但我却无动于衷。”

却又存在着另一种血缘的枷锁,彼此折磨的梦魇——

“岁月把我放在磨子里,让我亲眼看着自己被碾碎/呵,母亲,当我终于变的沉默,你是否为之欣喜” “没有人知道我是怎样不着痕迹地爱你,这秘密/来自你的一部分,我的眼睛像两个伤口痛苦望着你”

诗人在这种双重复杂情感的书写中,流露的首先是一种对男性规范毅然的抗议和修订,可是又有一份剪不断理还乱的牵绊。其次是在宣告了这种背叛后难以摆脱的女性深刻的自疑和自危感的盲目转移,“母性”毕竟不能代替成为“女性”言说的代名词,茫然和失落就形成了对畸形母女关系的摹写。于是,诗人只好走向“黑夜”和“死亡”,一如卷首上杰佛斯的诗:“至关重要/在我们身上应该有一个黑夜。”这就是挣脱了男性秩序又无法为自身建立合法性的悲剧,是一种女性“无家可归”的宿命,反而陷入一种更大的绝望和虚无——

“渴望一个冬天,一个巨大的黑夜” (《独白》)

“有了孤儿,使一切孤独暴露无遗,然而谁最清楚/凡在母亲手上站过的人,终会因诞生而死去。”(《母亲》)

于是,我们可以进入一个追根溯源的思考,翟永明们的自觉和反叛显然是彻底的,彻底到一种两性二元对立的模式。然而,勇敢的女性作者们在某种意义上的挫败(困境亦体现为诗歌语言上的生硬干涩)不禁逼得我们追问:

是否我们在前提上就已误入歧途?对于苦难的认清是否只是一场堡垒分明,强调差异的战争?

在这样简单的二元前提的假设下,似乎自由唾手可得:只要是男性的,权威的,主流的,就是我们要反对的,就是能够消解与颠覆他的。然而,正如戴锦华所言:“一个男性窥视者的视野便覆盖了女性写作的天空与前景。如果没有充分的警惕和清醒的认识,女作家就可能在不自觉中将这种需求内在化,女性写作的繁荣,女性个人化写作的繁荣,就可能相反成为女性重新失陷于男权文化的陷井。”②

而在我看来,更加危险的是:在世纪末,作为一代人之中的“空心人”,无论男性还是女性艺术家,在当代艺术的空虚,绝望和焦虑面前,所面对的是不分性别和特质的同一个灾难,(就象艾略特所预感的:甚至世纪末的灾难也不会以伟大的面目出现),本应以他们不同方式的描绘和探索去形成的那个共同的合唱,就可能在一场干燥而虚妄的两性战争中被遗忘:

这世界就是这样告终,不是嘭的一响,而是嘘的一声。③

既然我的梯子移开了/我应该躺在所有梯子开始的地方。

——叶芝

“梯子”:过分强调两性差异的女性主义立场;男女两性共同面对的后现代语境下被颠

覆了的艺术传统

“梯子开始的地方”: “面对词语本身”。(翟永明语)④

“什么是测定诗歌本质的参数呢?用什么来评估诗歌与诗歌之间的关系呢?那些蜂拥般来到面前的词语,还有那些孤零零象个人般站立的词语,哪一些更能够挽救我们内心僵硬的独白,因而成为与诗歌血肉相联的部份呢?”

“少谈些性别,多谈些诗。女诗人和女性诗歌就象我们先天的性别一样,从一开始就潜在地为我们导向和定位,也决斗地为读者和评论者,提供了诗歌之外的若干意识与话语。事实上,面对词语,就象面对我们自己的身体.我们总是能够本能地、自觉地认出那些美丽的部份,并且深知唤醒它的活力、灵气的秘密方法。我,同时也相信与我一样的那些女诗人们,只是默默地、象握住一把火式的握住那些在我们体内燃烧的、呼之欲出的词语,并按照我们各自的敏感,或对美的要求,把它们贯注在我们的诗里,它们是象风一样掠过我们身体的,再自然不过的事情,我们只是关心它是否解释和真正了解了我们的经验和内心。”⑤

这是诗人自己在风格转型之后做过的一个解说,其时“独白”已被放弃,口语、叙事语言、以及歌谣式的原始语石,带来的是来自词语方面的重负被逐步摆脱,与《女人》时的焦灼不安相比,此时的创作已是一种态度上较为放松的“技术性写作”。

从主义的限制中走出,词语也就从沉湎其中的长期的意象中挣脱出来,游向新的曾经漏掉的美感,本身就蕴含着词语的神秘难测。日常经验成为诗中着重延伸的部份。

从这阶段诗歌的取材来看,咖啡馆,酒吧成为经常出现的场景,诗人试图以一个冷静而颓然,有意放逐了性别的旁观者的视角去观察出入其中的世态众生相,展示一副灯红酒绿下班驳苍茫的“浮世绘”——

“‘本可成为/一流角色 如今只是/好色之徒的他毛发渐疏’/我低头啜饮咖啡” (《咖啡馆之歌》)

“你还在谈论你那天堂般的社区/你的儿子/高尚的职业/以及你那纯正的当地口音”(《咖啡馆之歌》)

“国有企业的烂帐 以及/邻国经济的萧瑟 还有/小姐们趋时的妆容/这些不稳定的收据 包围了/我的浅水塘”( 《潜水艇的悲伤》)

“有人在讲:一次行为/ ——如今‘艺术’的全部含义/我就看见 一只手/剖开羊的全身/一半冰冻/一半鲜活/‘艺术’ 让我看见属羊的命运”( 《周末与几位忙人共饮》)

我们发现,诗人已尝试着把关注的视角触及到现实经验的方方面面,虽然这样的再现显的多少有些庸常。而对男女两性关系的表现即便或许已被有意淡化而仅作为众多需要探讨的社会问题之一来看待,却更多的被表述为一种缺乏灵魂追求刺激的情感游戏。女性立场出发的挫败感和惯性的对立和悲观的情绪仍然不自觉地流露出来——

“他侧身交颈俯身于她/谈着伟大的冒险和奥秘的事物/‘哭者逊于死者……/我们继续行动……”(《咖啡馆之歌》)

“雨在下,你私下对我说:/‘去我家?/还是回你家?’/汽车穿过曼哈顿。”(《咖啡馆之歌》)

“我们孤独成癖,气数已尽/你与我共享/爱的动静 肉体的废墟”(《土拨鼠》)

虽然从对现实的体察深度上而言,翟永明们的努力可能显得有些捉襟见肘,显得不够聪明不会藏拙,然而,我想她们的意义正在于她们开始以一种低蹈的姿态重新确立一个起点,虽然当下的创作未必已做到她们呼喊的那样“回到词语本身”,对“梯子开始的地方”的解释也完全可能出现歧义。但毕竟先前那种简单对立的,并易由此走向僵化和危机的二元模式正在被打破,一种超越性别狭隘的创作正在艰难地出生,尽管我们都了解惯性的强大。

现在终于可以让一直蒙着面纱的“女性文学”出场了,对于她的出路,或许会如王晓明先生“偏狭”的男性立场认为的那样:“在我看来,女性主义如果不愿意沦为男权文化的‘她们’,首先必须谈论一些男性们‘不希望’谈论的‘宏大’话题,必须从对一己的自我、自我身体的关注中解脱出来。”⑥

换角度观之,上述观念的隐语在于默认了这样的前提:伟大的含义即表现出所处时代的外部力量和时代精神,它在外观上则要求一种宏观的气势。基于对大师的概念这样的传统理解,女性作者注重内心和个人经验的诠释,和她们阴性而婉转的表现方式,就必然被定义为视野狭隘的闺阁气质。因此,包括女性写作者在内的女艺术家已不满足于仅仅强调两性差异,而是从空间发展的角度,要求创立具有新的时代意义的伟大。

所幸的是,我们面对的是一个不论纽约、东京或香港,人们生活在同一个大众传媒语言下,穿同式样牌子的衣服,喝可口可乐,听Sony Discman的全球化时代。正因为此,对个人的独一无二的追求成为不可能.但如果我们能够摆脱那些铺天盖地的图解或屈解着“去深度,去中心,去主题,去距离”的机械复制品带给我们的沮丧的话,即使在后现代语境下,独创与大众,艺术与商业,雅与俗之间的界限已被抵消,它导致了艺术的一片空白。然而,仍然可以捕捉到一线名为“乐观”的阳光:

在这一片空白之中,男性艺术家还挣扎于信念和历史的失落,试图抓一把旧时代的风揣进兜里,而我们的女艺术家则可以一身轻松地抖擞前进,去开拓一部经过重新定义的艺术史。

我的旧宅有一副倾斜的表情/它菱形的脸有足够的迷信/于是我们携手穿行

——翟永明

现在我不得不对这篇小文古怪的题目做个必要的解释了。

如果翟永明的个人创作可以透露年轻的中国“女性文学”发展轨迹的点滴讯息,“管中窥豹”可以作为前提接受的话,那么在我看来,80年代的女性创作就像是一个“钻木取火”的过程,企图在一片貌似或可能貌似的“平地”上燃起大火,而火势一经蔓延,亦很可能演变为不可控制的“两个性别的战争”;翟永明们无疑是在其干涩的表达中清醒地意识到这种危险,并保持着痛苦的自疑的。于是,90年代的她们走向了“阴干”——这是一种不甚彻底的怀疑,和依依不舍的自我颠覆,一方面试图摆脱前期矫枉过正的二元分裂的思维模式,而另一方面,这亦是个不可避免的逐步脱离痕迹的过程。

最后剩下的问题是,放弃了女性主义大旗的女性作者们是否可能再次面临丢失话语和立场的危险?的确,这是个陷阱重重颇难回答的问题。

不过,我想,当这世界上仅有的两种人,男人和女人真正心无间隙的结合在一起,共同面对人类的未来的时候,我们拥有的是均等的机会,哪怕这只是个美好的理想,而这个时代或许已经或即将到来。

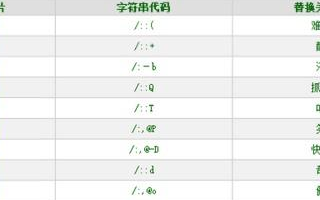

标签: 微信表情含义图解大全

![[电影]ZT amp;lt;amp;lt;千里走单骑amp;gt;amp;gt;貌似神作? (完全剧透, 非喜勿 [电影]ZT amp;lt;amp;lt;千里走单骑amp;gt;amp;gt;貌似神作? (完全剧透, 非喜勿](http://www.9158app.com/zb_users/theme/suiranx_air/image/random_img/3.jpg)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~