一、第7个“2万亿城市”诞生

2022年,没有新晋万亿城市,但多了一个2万亿城市。

日前,成都召开新闻发布会对外宣布:2022年成都经济总量挺进“两万亿俱乐部”。

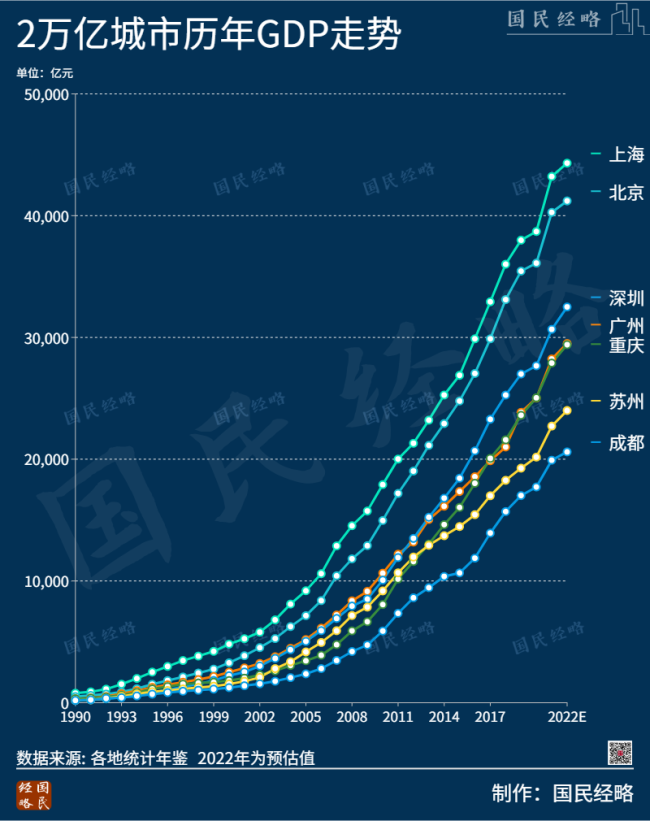

这意味着,成都继上海、北京、广州、深圳、重庆、苏州之后,成为中国内地第7个2万亿GDP城市。

这一结果并不令人意外。就在2021年,成都GDP就已达到1.99万亿,离万亿大关只有一步之遥,晋级2万亿可谓毫无悬念。

2万亿GDP,是个什么概念?

目前,全世界共有180多个国家和地区,GDP总量超过2万亿

(约合3000亿美元)

的只有44个,葡萄牙、新西兰、希腊、捷克等国都低于这一水平。

换言之,城市GDP突破2万亿,相当于超过世界上3/4的国家和地区。

即使规模之大不等于竞争力之强,但2万亿城市的井喷,足以说明“大国大城”局面正在形成。

二、谁是下一个2万亿之城?

成都之后,谁是2万亿GDP俱乐部的有力竞争者?

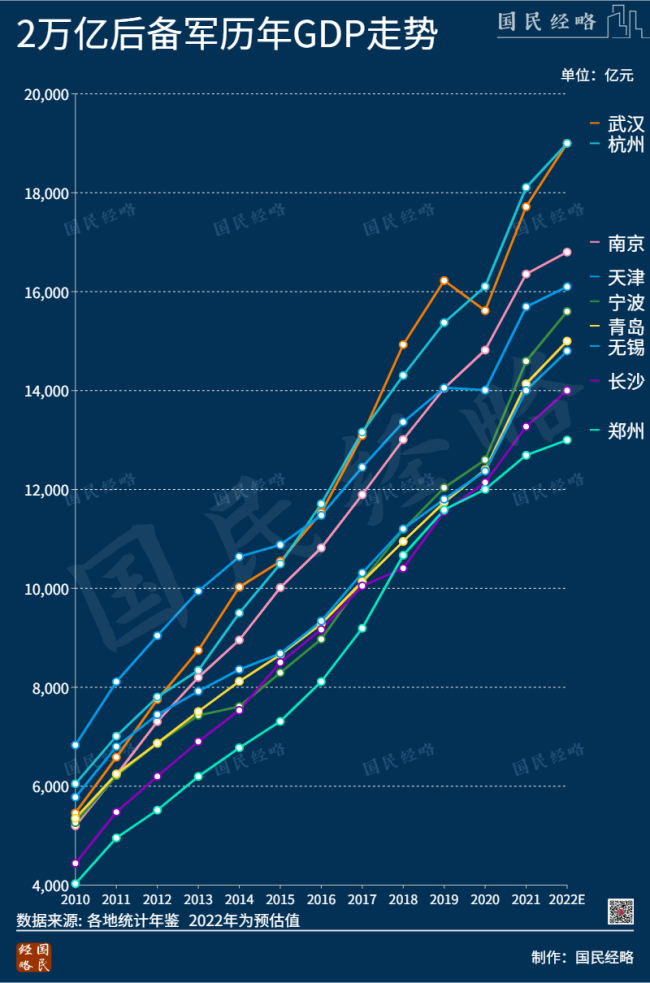

武汉、杭州、南京、天津、宁波、青岛、无锡、郑州、长沙等强二线城市,为主要后备军。

作为第一梯队的武汉、杭州,有望在2023年联袂晋级。

根据官方通报,武汉2022年GDP达到1.9万亿元左右,与杭州不相伯仲,两城你追我赶的态势依旧十分明显。

如果不是三年之前的疫情影响,武汉或许早已实现突破。也正是在2020年,杭州反超武汉,晋级为第8城,并在随后保持领先优势。

在第二梯队,南京、天津,有望在2025年前后冲刺成功。

2022年,南京GDP预计达到1.68万亿,大概率继续维持十强地位。

两年前,南京GDP首超天津,晋级10强城市,堪称2020年区域经济最重大的事件之一。这几年,由于疫情冲击不断,加上传统产业备受冲击,天津仍未能实现反超。

十多年前,天津还一度与广深争锋,竞夺“第三城”之位。但随着挤水分和产业竞争格局重塑,天津先后被成都、武汉、南京等地赶超,未来如何再次突破,值得关注。

在第三梯队,宁波、青岛、无锡、郑州、长沙,或将在2025年之后迈向2万亿。

根据十四五规划及各地党代会报告,这些城市将晋级2万亿的时间定在了2025年~2027年之间。

其中,宁波雄心最为明显,官方文件提出:

“奋力实现2025年GDP总量破2万亿、进入全国前10名”。

GDP总量破2万亿或许压力不大,但剑指前十,谈何容易?

2022年,宁波GDP预计为1.56万亿元,且不说未达到去年天津水平,与TOP10守门员南京的差距更是扩大到2000亿以上。

当然,宁波拥有全国货物贸易第一大港—宁波-舟山港,加上大杭州湾通道闭环正在形成,且制造业单项冠军、专精特新小巨人双双力压沪深,位列全国第一,竞争力不容小觑。

可以说,如无类似新冠的大规模疫情,或地缘冲突等意外事件冲击,到2025年,我国将会有10个以上2万亿俱乐部成员。

三、今年,没有新晋万亿城市

今年,没有新晋万亿俱乐部成员。

这是自2014年以来,万亿GDP城市首次出现断层,凸显了不同梯队城市之间的巨大差距。

从时间周期来看,自2006年上海GDP率先破万亿以来,2011年前后,北京、广州、深圳、天津、苏州、重庆集体晋级。

从2014年到2021年,包括成都、武汉、杭州、南京、郑州、合肥、济南、东莞在内的17个城市跻身万亿俱乐部,每年都有新晋成员诞生。

2022年,万亿GDP城市扩容之路为何戛然而止?

一个原因是,几乎所有的强省会都已晋级,这些地方集聚了全省最优质的资源,经济总量往往力压省内其他经济强市。

可见,万亿俱乐部后备军,除了偏远省份的省会之外,几乎都是省会之外的经济强市。

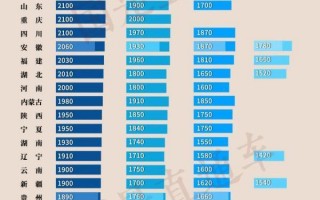

作为最具竞争力的后备军的常州,2022年GDP预计为9500亿元,最快也要到2023年才能实现突破。

而与常州不相上下的烟台,2022年GDP增速虽然高达5%以上,但与万亿仍有一定距离,最快同样要到2023年才能晋级。

至于唐山、徐州以及大连、沈阳、昆明、厦门等城市,作为7000亿、8000亿俱乐部成员,最快也要到2025年,才有晋级的可能。

换言之,到2025年,全国或将有30个以上的万亿GDP城市。

四、万亿GDP,还有多大含金量?

当万亿城市多达30个,万亿GDP的含金量还有多高?

曾几何时,万亿GDP曾经是高不可攀的存在,这一门槛也塑造了北上广深作为一线城市的辉煌。

如今,当中国经济逼近美国的8成,大国大城、大群大圈的格局初步形成,万亿俱乐部的蔓延乃至泛滥不可避免。

可以说,中国拥有世界上最大的万亿GDP城市矩阵。

这背后,一个不容忽视的因素是,中国的城市与国际上的概念截然不同。

我国的城市,多是行政区划的概念,既有城区

(即国际上的“城市”)

,也有广阔的乡村,无论面积还是市场规模,都远远高于国际。

也就是说,城市GDP存在一定高估。毕竟只要拼命合并周边地市,把周边县城都圈进势力范围,哪怕农业人口占了一半以上,依旧可以靠着体量取胜。

总之,万亿GDP含金量日趋减弱,标志着2万亿GDP,正在成为新的竞争起点。

更重要的是,经过大疫三年的冲击,加上国际经贸战、科技战的日益白热化,区域竞争早已不是简单的规模、体量之争。

1月3日,2023年首个工作日,四川举行第一季度重大项目现场推进活动,涉及423个项目、总投资7483.7亿元;同一天,成都举行新闻发布会,首次官宣经济总量进入“2万亿俱乐部”……

值得注意的是,几天前的那场高规格会议还审议通过了《推动成渝地区双城经济圈市场一体化建设行动方案》《推动川渝共建重点实验室的实施意见》两份重磅文件,将于近期印发。

这也意味着,作为被中央鼓励优先开展区域市场一体化建设的区域之一,双城经济圈今年将全面提速“一体化”。

01

“2万亿”新极核

成都正式进入“2万亿俱乐部”。

在1月3日举行的“解读市委十四届二次全会暨市委经济工作会议精神新闻发布会”上,成都首次对外宣布这一消息。

从2021年1.99万亿元向上走,2022年超过2万亿规模,似乎是一件顺理成章的事,但在整个经济面临三重压力的情况下,这一成绩更具象征意义。

成都金融城图片来源:摄图网_502440861

成都市委政研室主任、市委改革办常务副主任曾明友向城叔表示,GDP是衡量城市综合经济实力的重要指标,2022年站上2万亿新台阶,“实际上更多的是增强市场信心”,城市经济总量越大,越能为市场主体创造机会。

他进一步解释说,目前“2万亿以上”的中国城市毕竟是少数,就像人都愿意往“热和”的地方走,各种经济资源往往也会向实力平台更高、势能更足的地方去,“这对成都吸引各类资源要素集聚是很有好处的”。

值得注意的是,作为双城经济圈极核城市之一,成都选在开年首个工作日官宣,对于正在全力抢开局的“第四极”来说,亦算得上一种“提气”。

2021年双城经济圈经济规模首次突破7万亿大关后,2022年连续遭遇多重超预期因素影响,经济增速罕见落后全国大盘。

在中国经济全年预计超120万亿的“总盘子”里,双城经济圈要想稳步提升份额占比,压力和挑战可想而知。也因此,2023年甫一开始,稳预期、强信心就被摆到了最突出位置。

对成都来说,“2万亿”为迈向现代化奠定了坚实的物质基础。在此之前,2022年5月,成都曾对外公布未来五年发展目标——经济总量冲刺3万亿元。

用更短的时间再上一个万亿级台阶,无疑需要更强劲的经济动能,这将倒逼成都加速从要素驱动转向创新驱动,努力实现高质量发展。

事实上,重庆也面临同样的挑战。据当地媒体2022年12月22日报道,重庆未来五年GDP将超过4万亿元。

重庆夜景图片来源:摄图网_501391015

数据显示,重庆用6年时间完成了从1万亿到2万亿的“进阶”,于2017年正式突破2万亿大关,2021年GDP为2.79万亿元。这也意味着,未来五年,重庆将连跨两个万亿级台阶。

梦想更上层楼,成渝应该怎么办?

在日前举行的第六次党政联席会议上,重庆市委书记袁家军连用7个“更大突破”,为双城经济圈下一步持续用力、精准发力明确方向。

比如,在“双核”联动联建上,要加强重庆中心城区与成都市功能衔接,推动重庆都市圈与成都都市圈协同互动。

在世界级产业集群打造,要共建智能网联新能源汽车、电子信息制造业两大万亿级产业集群,共抓特色优势产业集群,共育高成长性未来产业集群。

在高水平共建西部科学城上,要共同打造高能级创新平台,共同强化关键核心技术攻关,共同促进科技成果转化应用,构建良好创新生态。

02

加码开放通道

如果说晒成绩是“释放信号”,更多的行动则把“抢开局”落到实处。

城叔注意到,2022年12月30日下午3点,第六次联席会议召开前20分钟,川渝两省市特地举行了一场“共建改革开放新高地”的推进活动。

通过视频连线,四川、重庆机场集团董事长分别汇报天府国际机场口岸建设情况和江北机场T3B航站楼及第四跑道建设情况;

成达万高铁、渝昆高铁传来最新进度,据悉,两条时速350km/h的高铁将分别于2027年9月、2024年年底建成通车……

复兴号动车组行驶在成渝城际铁路上图片来源:新华社

现场,重庆市委书记袁家军、四川省委书记王晓晖、四川省长黄强、重庆市长胡衡华共同为重庆生产服务型、成都空港型国家物流枢纽揭牌。

一个多月前,上述两个枢纽被纳入2022年国家物流枢纽建设名单,它们将进一步助推川渝加快打造全球供应链服务节点,助力西部陆海新通道建设。

多位区域专家一致认为,围绕打造“第四极”目标,双城经济圈新一年不仅要在提升经济总量上重点发力,还应在建好交通基础设施、扩大内陆开放上继续下功夫。

对成渝地区来说,向西向南开放,改写了传统意义上的区位定义,不沿边、不靠海的“内陆腹地”,开始加速转向“门户枢纽”——很大程度上,这得益于两地持续加码开放大通道建设。

成都天府国际机场投运后,成渝地区迎来三座4F机场,拉开共建“世界级机场群”的序幕。2022年1~11月,成渝机场旅游吞吐量、货邮吞吐量排名全国前2和前8;

同期,成渝物流网络辐射国内18个省份60个城市、通达全球118个国家(地区)393个港口。截至2022年11月底,中欧班列(成渝)累计开行量突破2.2万列、约占全国的40%。

通道日渐织密,无疑有助于人流、物流、资金流的高效往来。

近年来,成都、重庆持续做大进出口规模,在“你追我赶”间拉动西部地区外贸增长。2022年,成都、重庆相继提出将用三到五年时间实现外贸“破万亿”的目标。

值得一提的是,半个多月前,成都入选第三批服务业扩大开放综合试点,加上已经试点一年有余的重庆,成渝地区在吸引利用外资上将迎来更大施展空间。

根据2022年7月印发的《成渝地区联手打造内陆开放高地方案》,到2025年,成渝地区将力争进出口总额达到2万亿左右,服务进出口总额达到2300亿元;再用十年时间,“全面建成内陆开放高地”,“成为区域合作和对外开放典范”。

03

推进市场一体化

开局即是争分夺秒。1月1日,4趟中欧班列(成渝)从重庆出发,分别驶向德国杜伊斯堡、匈牙利布达佩斯、波兰马拉和白俄罗斯。同一天,还有两趟回程班列从德国启程,开往重庆。

中欧班列(成渝)在重庆团结村中心站发车图片来源:新华社

早在2021年,新年第一天,首列中欧班列(成渝)号列车从重庆、成都两地同时发出,一路向西,分别驶往西欧、东欧的交通枢纽中心。彼时,国铁集团正式批准成渝两地统一品牌,并使用统一名称开展品牌宣传推广。

成都市口岸物流办主任杜进有表示,两地开展中欧班列深度合作,还将有利于优化线路运行、提升运营时效和提高整体服务水平,保障区域产业链供应链稳定,“更好发挥国际枢纽通道的规模效应和对产业、贸易的集成带动效应”。

可以说,从原来的同质竞争走向携手塑造品牌,中欧班列较早地打开了川渝两地“市场一体化”建设的大门。

1月1日这天,一个备受瞩目的“统一”事项正式上线——成渝金融法院开始受理案件。

作为全国首家跨省级行政区域设立的金融专门法院,该法院分别在重庆、成都设立办公区,将对重庆及四川属于双城经济圈范围内的金融案件做到“应管尽管”,从而确保两地金融案件裁判尺度的统一。

眼下,随着《推动成渝地区双城经济圈市场一体化建设行动方案》经第六次党政联席会议审议通过,“市场一体化”将在川渝两地全面提速。

四川天府新区兴隆湖畔图片来源:新华社

上述方案提出,在维护全国统一大市场前提下,健全区域协作机制,推进市场一体化建设,通过三年左右的探索,区域内市场基础设施实现互联互通,商品要素资源流动更加顺畅,市场制度规则基本统一,市场监管协作更加有力,参与国内和国际竞争合作新优势明显提升,区域市场一体化基本实现。

为此,方案明确了24项重点任务,涉及共同完善市场基础设施、共同优化要素资源流通环境、共同健全市场制度规则、共同强化区域市场监管等4个方面。

按照四川的构想,希望川渝两省市共同推动区域市场一体化进程,大力实施市场准入异地同标行动,更好地激活西部超大规模内需市场。

市场在前,机会在前。双城经济圈还须拿出更多改革办法,做大做强“第四极”,助力中国经济这艘巨轮行稳致远。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~